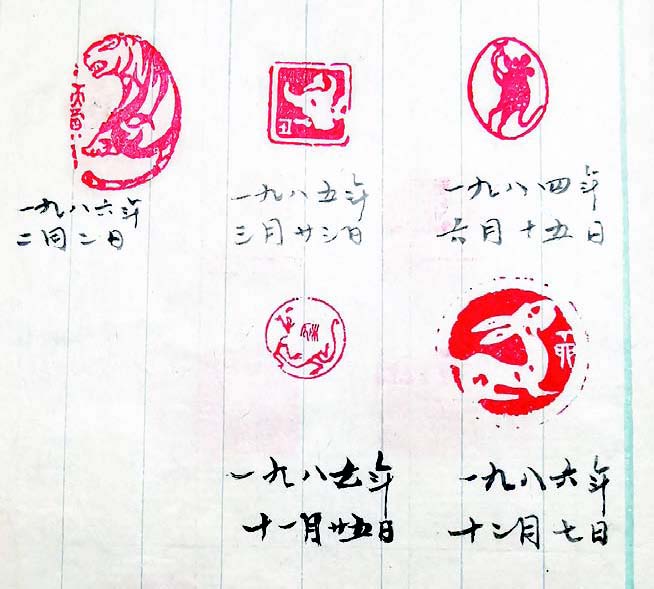

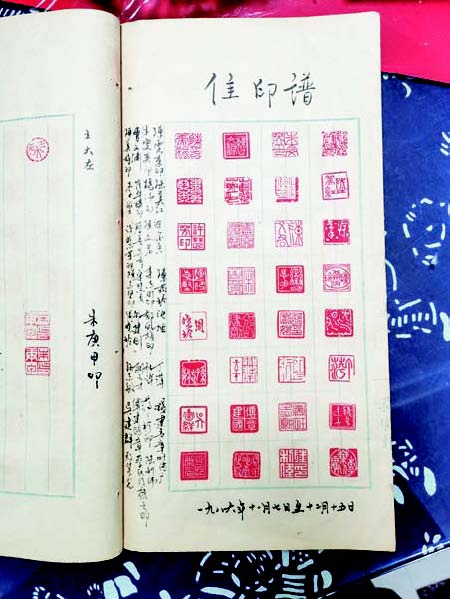

“一九八六年十一月三日,陈榕,磨工。”“一九八六年十二月十四日,李建,车工。”……在方松街道居民沙国均的家里有一本册子,上面记录了他为同事刻过的章,数一数,足足有1000多枚。“同事把章拿走了,我就打个底印,保存下来,每一个名字后面都有很多故事,非常有意义。”沙国均告诉记者,保留在这本册子上的都是用石头刻的,另外还有用木头、瓜蒂等刻的,没有留印,“如果都算,那多了去了”。

沙国均是“理工男”,毕业于上海工业大学,是中国机械协会会员、高级工程师。他退休前一直从事机械传动产品的研发制作。机械讲究的是精细,也练就了沙国均的细致和动手能力。家里的家具、庭院的装饰都是他自己设计并动手制作的。

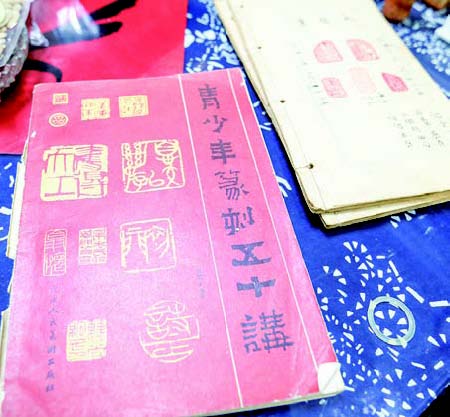

篆刻是沙国均学生时代开始的爱好。学生时代,沙国均曾跟着吴颐人学习篆刻。吴颐人是上海著名书画家,研究书、画、篆刻50余年,他所著的《吴颐人汉简书法》《吴颐人汉简题汉画》以及《我的汉简之路》被誉为“汉简三宝”,他的《篆刻五十讲》被评为上世纪最好的篆刻入门书。时隔多年,沙国均的家里还保存着吴颐人的著作,特别的装裱设计与泛黄的纸张透出浓浓的年代感,细细翻阅,字字珠玑。“那时候他的名气还没现在这么大。”沙国均笑着说。名师指路,让沙国均初学篆刻就得到了系统规范的指导。沙国均透露,他还曾为《新民晚报》刻过报花,“报纸空白的地方,用一枚印章作品补上作为点缀”。

刚开始的时候,篆刻学习对沙国均而言是点缀生活。“工作之后比较忙,就没有再系统地学习了,同事需要印章,我就刻上一方,但主要精力不在这方面。”沙国均说。退休之后,他有了大把的时间,可以继续学生时代的爱好。今年,他加入了上海方松书画院,与社区的书画爱好者一起创作、办展。“海派篆刻的发展是非常迅速的,不仅阵容强大,而且风格多样,无论是作品数量还是艺术水准方面,一直处于近现代印坛的最前沿。”沙国均欣喜地看到,篆刻这门看似“冷门”的艺术,正在被越来越多的人认可并学习。

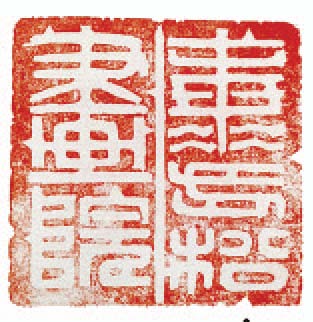

收藏印章是沙国均在创作之外的另一大爱好,在他的橱柜里,摆着他从各地收来的各种精品印章。细细品鉴印章是一件很有意思的事情,一方面可以鉴赏印章篆刻的金石之美、边款诗文的沧桑之美、闲情趣语的印文之美,另一方面是“藏石”,鉴赏印章石料的玲珑剔透,特别是田黄石、鸡血石等,细腻温润、纯净剔透。“篆刻是一门综合的学科,不仅要懂石头,还要懂得雕刻与印文。”沙国均说,收藏这些印章,更多是为了研究作者的艺术表现手法,比如书法、章法、刀法等,再体会印文的情趣与意味。

为了更了解印石的材质,沙国均收藏了很多砚台,还曾上山采石并制作砚台。“在砚台上雕刻,更能锻炼自己的臂力。”张国均解释,“艺术都是相通的,学习篆刻就要广泛吸收传统文化中的各种瑰宝,这样才会有不一样的乐趣和发现,作品也才更具有张力与内涵。”

平日里,沙国均在参观艺术馆和展览上花了很多时间,上海的几家艺术馆只要更新了展览,他总会第一时间去参观。“艺术的探索是无止境的,只要不断前行,就会有不同的风景出现。”沙国均说。

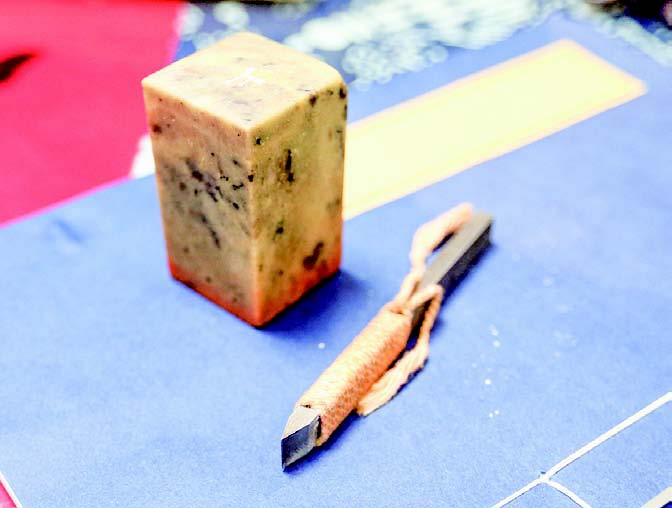

石头和刻刀

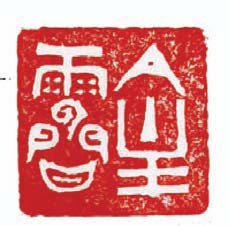

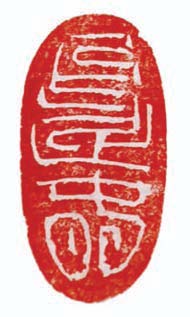

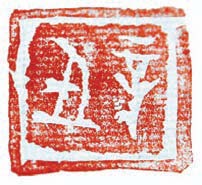

刻好的印章

住云间

迎春

辛丑

上海方松画院

家住天山

生肖印章

佳印谱

学习篆刻的书籍